« Oui, mes amis, je crois que l’eau sera un jour utilisée comme combustible, que l’hydrogène et l’oxygène qui la constituent fourniront une source de lumière et de chaleur inépuisables […] »

C’est ainsi que Jules Vernes a fait parler un personnage de son livre, L’Île mystérieuse, en 1875.

Vous l’aurez compris, l’Homme rêve de l’hydrogène depuis beaucoup plus de temps qu’on ne pourrait le penser !

Mais avant d’imaginer si l’hydrogène est un choix viable en tant que solution pour la mobilité de demain, tâchons de bien comprendre de quoi il s’agit et surtout comment il est produit.

(flashback de vos cours de physique/chimie dans 3, 2, 1)

Car oui, l’hydrogène est partout autour de nous, mais pourtant il faut bel et bien le produire. Nous parlerons aussi de ses usages actuels, et à quel point les enjeux autour de la production d’hydrogène de façon décarbonée sont à considérer avant même de l’envisager à grande échelle dans l’automobile.

L’hydrogène, qu’est-ce que c’est ?

Je vais vous parler d’un gaz qui ne cesse d’éveiller la curiosité de la communauté scientifique depuis sa découverte, au début du 16ème siècle. En 1783 il fut nommée via une communication de l’Académie des Sciences « Gaz hydrogène ». Ce qui veut dire « gaz qui produit de l’eau ».

L’hydrogène est présent partout, c’est même l’élément le plus abondant de l’univers. Il représente pas moins de 75% de sa masse !

Cependant il n’est présent sur terre que sous forme combinée :

– Avec de l’oxygène dans la molécule d’eau H2O

– Combiné au carbone dans les hydrocarbures comme le méthane et le charbon

C’est donc à partir de l’eau ou des hydrocarbures que l’on peut isoler les deux atomes d’hydrogène, H2.

Par abus de langage la molécule de dihydrogène est appelée hydrogène. Pour des questions de simplicité et de bonne compréhension, nous ferons ici de même.

Au début du 19ème siècle, l’industrie l’utilise pour des applications en chimie, pétrochimie et également pour la fabrication d’ammoniac servant essentiellement à la création d’engrais azotés pour l’agriculture.

En 1937, un évènement tragique met en lumière l’usage de l’hydrogène appliqué au transport.. aérien.

L’hydrogène fait les gros titres avec l’énorme dirigeable allemand Hindenburg qui s’écrase à New York, après l’inflammation du gaz en question.

Bref, comme vous le voyez l’hydrogène ce n’est pas vraiment une nouveauté !

L’hydrogène, est-ce vraiment le futur ?

Pourtant, encore aujourd’hui en 2021, nous entendons beaucoup dire que l’hydrogène est l’énergie du futur !

Alors même que c’est un vecteur d’énergie, et non une source d’énergie. Preuve de la méconnaissance de cette molécule.

Ne se trouvant pas à l’état naturel et directement exploitable, il nécessite d’être produit, ce qui implique donc une dépense énergétique.

Il y a deux finalités à la production d’hydrogène, il est utilisé en tant que réactif non substituable, c’est à dire qu’il est nécessaire dans un processus afin de produire d’autres composés chimiques.

C’est donc l’atome d’hydrogène qui intéresse, et non sa capacité de vecteur énergétique.

L’autre utilisation de l’hydrogène, est celle de vecteur énergétique, comme pour le transport par exemple.

On produit de l’hydrogène à partir d’une source d’énergie, que l’on stocke, et que l’on utilise de deux manières :

– Sous forme de combustible en le brulant directement avec du dioxygène (et oui ! Ariane 5 ne quitte pas l’atmosphère au sans plomb 95)

– Sous forme d’électricité via la réaction chimique qui sera provoquée à travers une pile à combustible. Par exemple pour propulser une voiture. Dans les deux cas, le seul rejet sera de l’eau.

Cet usage là (vecteur énergétique) est assez négligeable en terme de proportion sur l’ensemble de la production d’hydrogène actuel.

La question du rendement énergétique est centrale quand il s’agit de cet usage. En effet, toute transformation de l’état de l’énergie implique des pertes. Et dans la mesure où il faut produire de l’hydrogène, cela impactera forcément le rendement globale de la chaîne.

C’est pourquoi le rendement d’une voiture à l’hydrogène à son importance, nous en parlerons après avoir bien compris l’environnement actuel de l’hydrogène.

Voyons plus en détails ces usages.

Les usages de l’hydrogène

Comme vous l’avez maintenant compris, l’usage et la production de l’hydrogène par l’Homme ce n’est pas nouveau.

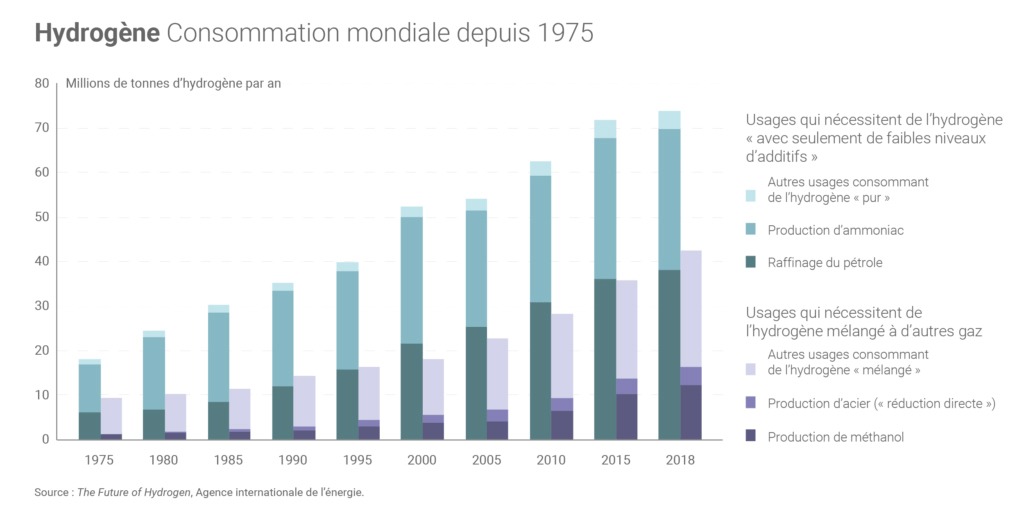

À vrai dire la consommation mondiale actuelle d’hydrogène est de près de 70 millions de tonnes par an.

Les usages principaux sont les suivants :

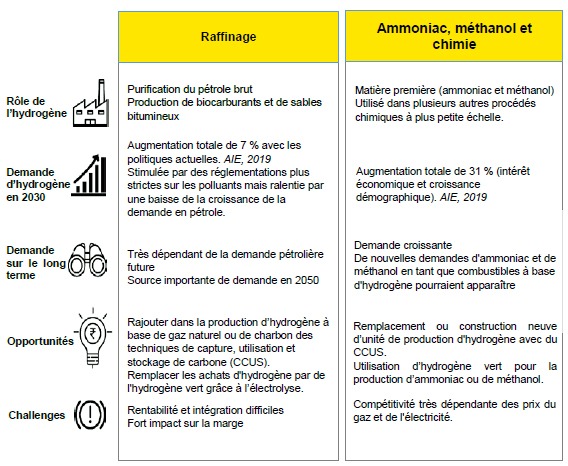

– Le raffinage du pétrole, qui est l’une des deux applications principales de l’hydrogène dans l’industrie, dont deux procédés utilisent principalement de l’hydrogène.

Premier procédé : L’hydrocraquage du pétrole, qui permet par exemple d’obtenir du gasoil ou du kérosène. Basiquement cela consiste à transformer des molécules grossières du pétrole en un mélange de molécules à fortes valeurs ajoutées comme les combustibles cités précédemment.

Second procédé : La désulfurisation du pétrole, c’est à dire la suppression du souffre qui permet d’éviter que le combustible final rejette du dioxyde de souffre.

C’est un polluant atmosphérique responsable notamment de pluies acides. La réglementation oblige depuis 1970 environ à retirer de plus en plus le souffre des carburants.

– La fabrication d’ammoniac :

C’est une molécule de base pour l’industrie chimique, l’ammoniac entre dans la composition de plusieurs choses comme les explosifs, les solvants et les produits ménagers.

Mais son usage principal est celui de la production d’engrais azotés pour l’agriculture. Ce sont ces engrais qui ont permis l’accélération folle de la capacité de production à l’hectare dans l’agriculture. Accompagnant ainsi la croissance d’après guerre.

Source: Analyses EY d’après AIE, The Future of Hydrogen – Juin 2019

Comment est produit l’hydrogène pour ces usages ?

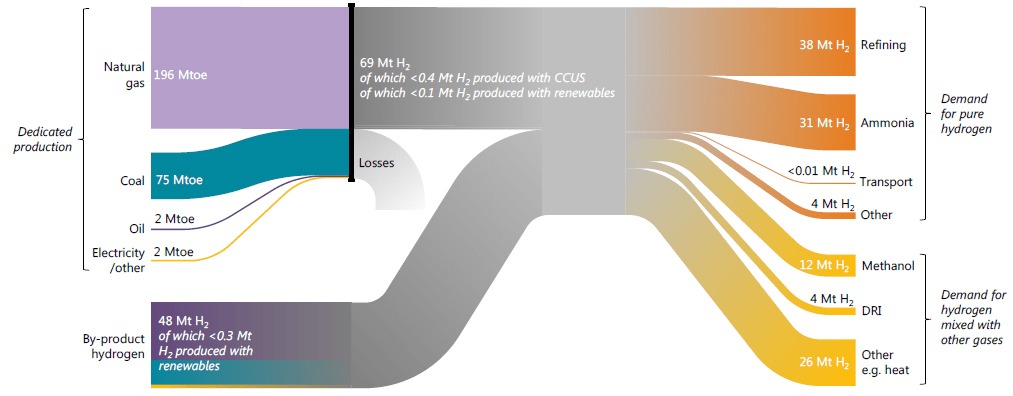

La production de l’hydrogène peut-être faite à partir de plusieurs ressources, principalement des ressources fossiles (gaz naturel, charbon) et également à partir de l’eau.

Pour les ressources fossiles, le procédé s’appelle vaporeformage de méthane ou gazéification de charbon, dans le cas du charbon.

Tous deux sont des procédés très énergivore et très polluant qui nécessite de travailler à haute température.

Avec un coût d’environ 1€/kg d’H2 le vaporeformage de méthane est le procédé le plus économique pour produire de l’hydrogène.

Mais il est aussi polluant car il génère pas loin de 13 kg d’équivalent CO2 par kg d’H2 produit. (20 kg d’équivalent CO2 par kg d’H2 si la production est faite à partir de charbon)

Ces modes de production sont ainsi responsables du rejet de près de 830 millions de tonnes de CO² dans l’atmosphère. Soit 2,5 fois les émissions totales de CO2 de la France.

À noter que certains procédés du raffinage pétrolier et de la fabrication de l’acier permettent aussi la co-production d’hydrogène. C’est à dire que même si ce n’est pas le but du procédé, celui-ci va co-produire de l’hydrogène.

Il sera souvent réinjecté dans la raffinerie ou vendu à une industrie qui en a besoin en tant que réactif non substituable. Cela permet donc de légèrement diminuer le besoin en production d’hydrogène.

L’hydrogène est il vraiment propre ?

Il existe une autre façon de produire de l’hydrogène. C’est celle là qui pourrait être « propre ». (vous noterez l’usage du conditionnel)

Cela se fait à partir de l’eau, et plus précisément via l’électrolyse de l’eau. Basiquement il s’agit de décomposer l’eau en dioxygène et dihydrogène gazeux à l’aide d’un courant électrique.

Vous avez fait le cheminement ? Si on utilise les énergies renouvelables (ENR) pour faire cette réaction chimique alors on pourrait dire que l’hydrogène produit sera « propre » !

Cela a l’air très simple non ?

Bon pas si vite, il y a quelques petites choses à dire sur les besoins en électricité si on voulait ne serait-ce que pourvoir à la production actuelle d’hydrogène, (que nous avons vu plus haut).

Sans même encore imaginer y ajouter les éventuels besoins en transport individuel, maritime, ferroviaire, etc.

Produire de l’hydrogène à partir des énergies renouvelables

Comme nous l’avons vu, l’hydrogène représente une production dédiée de 70 millions de tonnes par an.

Principalement produite à partir de gaz et charbon, très carbonée donc.

Si nous devions produire cette quantité d’hydrogène par électrolyse de l’eau, donc bas carbone, cela nécessiterait environ 3 600 TWh d’électricité. [1]

Pour vous donner un ordre de grandeur, à 28, les pays de l’UE ont produit au total en 2018 environ 3300 TWh d’électricité.

Si nous voulions produire le surplus de 3 600 TWh uniquement via une énergie renouvelable comme celle produite par les éoliennes, alors cela nécessiterait, tenez vous bien, deux fois la taille du Portugal en surface de parc éolien. [2]

Deux fois le Portugal, oui.

Ce n’est en rien une feuille de route sérieuse pour produire de l’hydrogène de façon décarbonée. Mais l’idée est d’avoir un ordre de grandeur.

En bref, le propos n’est pas de dire que c’est impossible de faire de l’hydrogène de façon bas carbone. Ou que l’usage même de l’hydrogène est une ineptie.

Mais surtout de dire qu’avant de réfléchir et de se diriger aveuglement vers de nouveaux usages, il faut déjà relever le défi de décarboner sa production là où il est indispensable.

Et la seule piste de dire que les EnR sont une solution, est beaucoup trop simpliste.

Les implications sont nombreuses et vont au delà de la surface au sol occupée par les panneaux photovoltaïques ou l’éolien. Ce sont des énergies qui par nature sont intermittentes. Et cela pose pas mal de problèmes pour en augmenter la part dans le mix énergétique.

L’Allemagne et les limites des EnR.

L’hydrogène présente pourtant l’intérêt certain d’être une solution de stockage de l’électricité produite par les EnR.

La tentation d’imaginer une production locale d’électricité couplée à une production d’hydrogène est donc forte.

Mais pourtant peu réaliste quand on met en balance la quantité nécessaire d’électricité (voir ci-dessus).

Il apparaît donc assez utopique d’imaginer l’hydrogène vert en seule et unique solution miracle pour atteindre les objectifs de 2050.

Pour preuve, l’Allemagne qui a fait de l’hydrogène un sujet central dans sa transition énergétique. Envisage l’importation massive d’hydrogène depuis des pays comme le Maroc, l’Australie ou encore l’Ukraine.

Limité par ses propres capacités à produire de l’électricité localement provenant d’énergies renouvelables.

D’ailleurs si aujourd’hui le procédé d’électrolyse de l’eau pour produire de l’hydrogène est si minoritaire (1%), c’est aussi en grande partie parce qu’il n’est pas compétitif économiquement, avec un coût d’environ 2,4 à 7,5€/kg d’H2.

Une autre piste, la capture et séquestration de carbone ?

D’autant que d’autres solutions existent pour abaisser les émissions liées à la production. Comme par exemple la capture et séquestration de carbone.

Le principe est simple (sur le papier), capturer et enfermer le CO2 avant, pendant ou après la combustion pour éviter qu’il ne se libère dans l’atmosphère.

Actuellement la capacité mondiale de capture de CO2 s’élève à 40 millions de tonnes de CO2 par an. Les infrastructures équipées se situent principalement en Amérique du Nord.

L’agence internationale de l’énergie (AIE) estime même que cette technologie est moins coûteuse que l’électrolyse de l’eau avec ENR. Il y a fort à parier que si le coût de l’électrolyse ne baisse pas assez rapidement, c’est cette solution que l’industrie va retenir. Pour des raisons évidentes de coût.

Le transport et l’acheminement de l’hydrogène

Nous évoquons une production d’hydrogène énorme pour l’industrie depuis le début de l’article, mais vous avez peut-être pu remarquer que nous n’avons pas du tout évoqué le transport, le stockage, et l’acheminement.

Et pour cause, environ 85% de l’hydrogène utilisé dans l’industrie se produit directement sur place.

Il est en effet beaucoup plus simple d’acheminer et de stocker les énergies fossiles utilisées pour produire l’hydrogène, plutôt que l’hydrogène lui-même.

L’hydrogène est un gaz extrêmement volatile, et il provoque facilement la corrosion et la dégradation des différents métaux. C’est pourquoi il est complexe de l’acheminer.

Dans la mesure où il possède une très faible densité volumique, il est nécessaire de le comprimer pour pouvoir le transporter dans un volume acceptable.

Autant d’opérations qui augmentent les coûts et abaissent énormément le rendement énergétique de la chaîne hydrogène.

La voiture à l’hydrogène :

Maintenant que les présentations sont faites avec l’hydrogène, passons à l’application de ce vecteur d’énergie à l’automobile. La fameuse voiture à l’hydrogène.

Beaucoup l’opposent à la voiture électrique à batterie, comme étant la vraie solution d’avenir. Voyons ce qu’il en est.

Aujourd’hui en France, seuls deux modèles de voiture à l’hydrogène sont commercialisés. Il s’agit du Hyundai Nexo et de la Toyota Mirai.

Renault a aussi annoncé l’arrivée prochaine des Kangoo et Master ZE Hydrogen.

Les avantages de la voiture à l’hydrogène :

- Possibilité de faire le plein en station hydrogène rapidement (environ 5 minutes)

- Pas d’émissions de CO2 à l’usage, ne rejette que de l’eau à l’échappement

- Confortable, ne fait pas de bruit car propulsée par un moteur électrique

- Une bonne autonomie, jusqu’à 700 km avec un plein d’hydrogène, 1kg d’hydrogène = 100 km

Les inconvénients de la voiture à l’hydrogène :

- Très peu de stations, un réseau de distribution quasi inexistant (26 stations en France)

- Durée de vie des piles à combustible encore faible (quelques milliers d’heures)

- Architecture complexe: réservoir haute pression, pile à combustible, batterie, moteur électrique, fiabilité dans le temps inconnue

- Risque de fuite de l’hydrogène inquiétant car inflammable, malgré les réservoirs très solides

- Prix très élevé, entre 70 et 80k€ avec très peu de modèles déjà commercialisés

- Coût d’un plein d’hydrogène cher, entre 12 et 15€ le kg. (Comptez 94,5€ pour un plein de 7kg pour environ 700 km)

- Rendement énergétique faible de l’ordre de 25%

- Nécessite du platine (métal rare plus cher que l’or) dans la fabrication de la pile à combustible. En plus des minerais pour la fabrication de la batterie de stockage tampon

Le rendement de la voiture à l’hydrogène

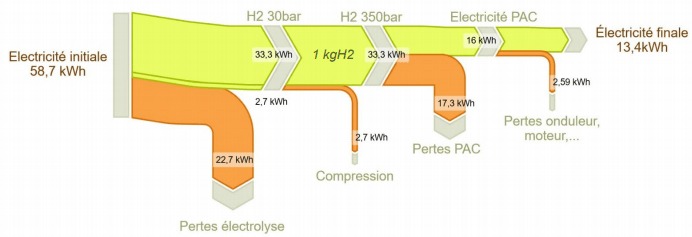

Concrètement, la question la plus importante pour déterminer la viabilité de l’utilisation de ce vecteur d’énergie est son rendement.

Plus nombreuses sont les transformations et les étapes entre la production et l’utilisation finale, plus les pertes sont importantes et moins le rendement est bon.

En l’occurrence pour l’hydrogène, il faut le produire, puis le compresser, le liquéfier, le transporter, puis le stocker dans une pile à combustible.

Qui enfin le transformera en électricité, et le stockera dans une petite batterie tampon. Après quoi les moteurs électriques de la voiture iront puiser dans cette batterie, l’électricité nécessaire à la propulsion de la voiture.

C’est à cause de toutes ces étapes, ainsi que des pertes d’énergie qu’elles engendrent, que le rendement de la chaîne hydrogène est faible.

Ce sont les principes de bases de la thermodynamique.

L’étude de l’ADEME est sans appel sur ce sujet, de la production au moteur le rendement de l’hydrogène est de 25%.

Cela veut dire que pour 100 d’énergie dépensée, on obtiendra 25 d’énergie utilisable pour faire avancer la voiture à l’hydrogène en bout de chaîne.

À titre de comparaison le rendement d’un moteur à essence peut atteindre les 35%. Quand celui d’une voiture électrique à batterie atteint environ les 70%.

Pourquoi on en parle autant ?

La France et d’autres pays ont lancé des plans d’investissements colossaux en faveur de l’hydrogène.

L’hydrogène est prometteur et certains de ses usages peuvent réellement s’avérer être des atouts pour la transition écologique.

Cependant et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas l’hydrogène pour la mobilité individuelle qui est privilégié, même dans ces plans gouvernementaux.

La stratégie française à 7 milliards d’euros se décompose en 3 priorités :

– Décarboner l’industrie en faisant émerger une filiale de l’électrolyse

– Développer une offre de mobilité lourde

– Soutenir la recherche et développement

Concernant l’application à la mobilité individuelle, il apparaît clairement que les voitures électriques à batterie tendent à effacer de plus en plus la voiture à l’hydrogène.

Tant part les améliorations constantes des autonomies et du réseau de recharge que par les engagements des constructeurs, qui vont de plus en plus sur cette voie.

La pression de la réglementation sur les émissions de CO2 les obligeant à capitaliser sur une technologie réellement mature.

D’autre part, il est certain que la baisse des prix des voitures électriques à batteries va creuser d’autant plus l’écart avec l’hydrogène.

L’hydrogène pour la mobilité individuelle est en apparence une aubaine pour le grand public. Car cette technologie semble propre, elle présente l’avantage de ne pas changer nos habitudes en terme d’autonomie, et le ravitaillement en hydrogène se fait presque aussi rapidement qu’avec nos voitures thermiques actuelles.

En bref, c’est une douce mélodie qui est proposée, mais comme nous l’avons vu ensemble, celle-ci ne ferait que perpétrer un modèle qui n’est pas durable à cause des émissions encore trop importantes provoquées par la production de l’hydrogène.

Le réel enjeu à propos de l’hydrogène est de décarboner sa production pour les usages où il est indispensable.

Source :

[1] Si on considère une consommation de 51 kWh/kg H2 source ADEME https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rendement-chaine-h2_fiche-technique-02-2020.pdf

[2] Pour un champ d’éolienne de 10 MW par km². (sur la base d’une puissance nominale de 2000h). Soit une production annuelle de 20 GW.h par km² – Surface totale nécessaire 180 000 km²

Rapport de l’AIE : https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen

Rapport de l’ADEME : https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/1433-l-hydrogene-dans-la-transition-energetique.html

Analyse du cycle de vie par l’ADEME : https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4213-analyse-de-cycle-de-vie-relative-a-l-hydrogene.html